はじめに

油圧ショベルは建設現場や土木工事で大活躍する重機の代表格ですが、「どのような仕組みで動いているのか?」と聞かれると、詳しく答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。

実は、油圧ショベルの構造は人間の体とよく似ており、その動作原理を理解するのはそれほど難しくありません。

私は大手重機メーカーで20年以上設計に携わり、油圧ショベルの構造やメカニズムを研究してきました。また、これまで多くの記事を執筆し、初心者にもわかりやすい解説を心がけています。

この記事では、油圧ショベルの基本構造を 「人間の体に例えながら」 わかりやすく解説します。

本記事の結論

✅ 油圧ショベルは、「手」「腕」「足」「腰」「筋肉」に相当する部位を持ち、それぞれが連携して動作する

✅ 油圧が筋肉の役割を果たし、各部を動かしている

✅ これらの仕組みを理解すれば、油圧ショベルの作動原理がイメージしやすくなる

「油圧ショベルの仕組みをもっと理解したい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

油圧ショベルとは?

基本はシンプル

油圧ショベルはたくさんの部品が集まってできる機械ですが、基本的な仕組みや構造であれば誰でも簡単に理解することができます。

それは人体など身近なものに例えてそれぞれの役割を理解するということです。

なぜなら

世の中の多くのものは人や自然界の動物や昆虫などにヒントを得て具現化させている製品がたくさんあります。

例えば自動車。自動車は馬車をモデルに開発されたと言われています。馬車の荷台には車輪がつき、動力は馬です。

また工場の中で使われる産業用ロボットは、人がおこなっていた作業を代替するために、部分的に人体をモデルにしています。

油圧ショベルでは、仕事をする腕の部分は人間の腕で例えられます。

メーカー社員に限らず、ショベルのオペレーター(運転手)さんも、動作を説明する時に自分の腕と手を使って説明するのは重機業界あるあるです。

油圧ショベルの基本機能とは?

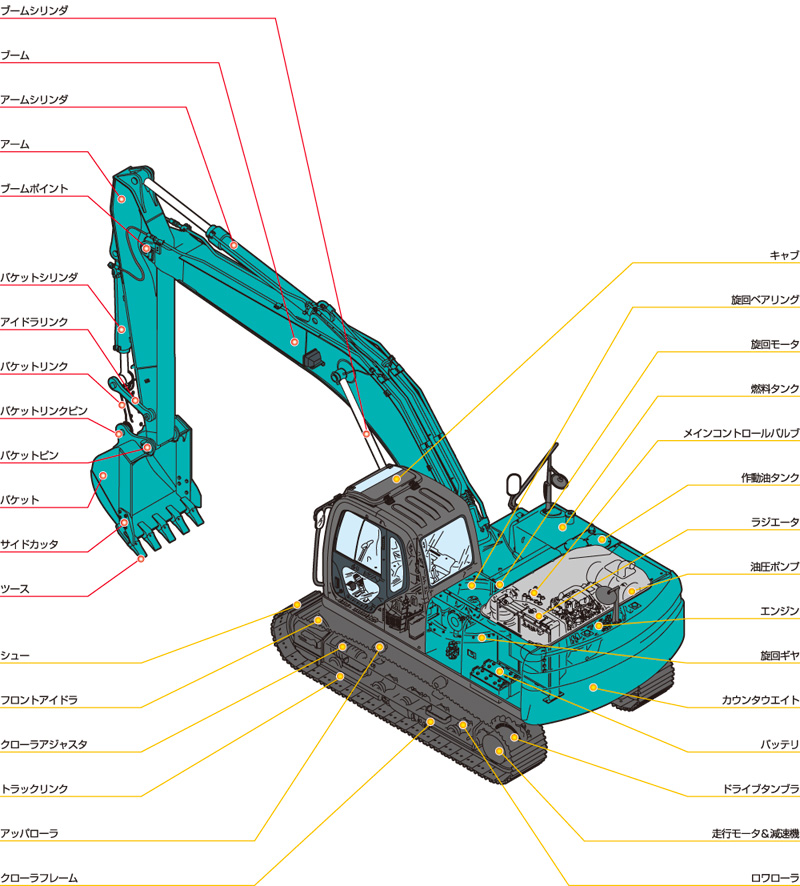

ではまず下記の油圧ショベルの説明図をご覧ください。

油圧ショベルには沢山の部品が使われているのがわかります。

では、油圧ショベルの基本機能とは何でしょうか?

油圧ショベルは、大きく分けて次の3つの動作を行うことができます。

- 掘る(作業装置)

- 移動する(走行装置)

- 向きを変える(旋回装置)

これらの機能を支えているのが「油圧」です。それでは、それぞれの機能について詳しく見ていきましょう。

作業装置(掘る機能)

バケット(手の役割)

まず、「掘る」という機能についてですが、油圧ショベルでこの作業を担うのは「バケット」と呼ばれる部分です。これは人間の手に相当します。

バケットの動きを制御するのが「油圧シリンダー」です。これにより、バケットを開閉し、土や石を掘ったりすくったりすることができます。

ブームとアーム(腕の役割)

バケットが「手」なら、それを支えるのが「腕」です。油圧ショベルには、「ブーム」と「アーム」という2つの主要な部位があります。

- ブーム:肩のような役割で、上下に動かすことができる。

- アーム:肘から先の部分にあたり、バケットを前後に動かす。

これらも油圧シリンダーによって動かされ、自在に動作できます。

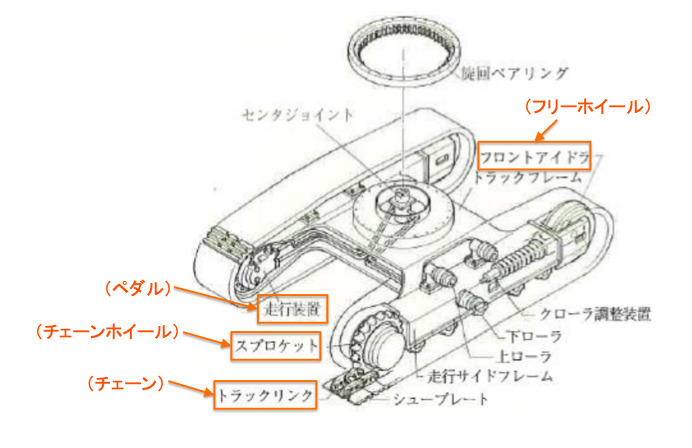

走行装置(移動する機能)

油圧ショベルは移動するために、下部走行体と呼ばれる部分にクローラー(履帯、キャタピラー、トラックベルトとも呼ばれる)を使用しています。これは人間の「足」に相当します。

走行装置とクローラー

人間の足は筋肉の働きで動きますが、油圧ショベルのクローラを動かすのは「走行モーター」と「クローラー」です。これらの部品が組み合わさることで、前進・後退が可能になります。

下部走行体を人間の足だとイメージしづらいなら、自転車をイメージしてください。

自転車を動かすには、ペダルをこいでチェーンホイールを回転させます。

ホイールやチェーンはチェーンホイールにつられて回されているだけであり、回転力を発生させているのはチェーンホイールです。

油圧ショベルでは、チェーンホイールに相当するのが「走行装置」で、チェーンが「クローラー」、フリーホイールは「アイドラー」に相当します。

旋回装置(向きを変える機能)

油圧ショベルは360°自由に回転し、向きを変えることが可能です。この動作を支えているのが「旋回装置」と「旋回ベアリング」です。

旋回ベアリング(腰の役割)

旋回装置の中核を担うのが「旋回ベアリング」です。これは、ちょうど人間の腰にあたる部分で、上半身(上部旋回体)をスムーズに回転させる役割を果たします。

下部走行体と上部旋回体にそれぞれ固定されており、旋回装置で発生させた回転力で旋回ベアリングが回転します。

旋回ベアリングは、ハンドスピナー(下図参照)を想像すると理解しやすいでしょう。

ハンドスピナーの内側が下部走行体に固定されて、外側が上部旋回体に固定されているイメージです。

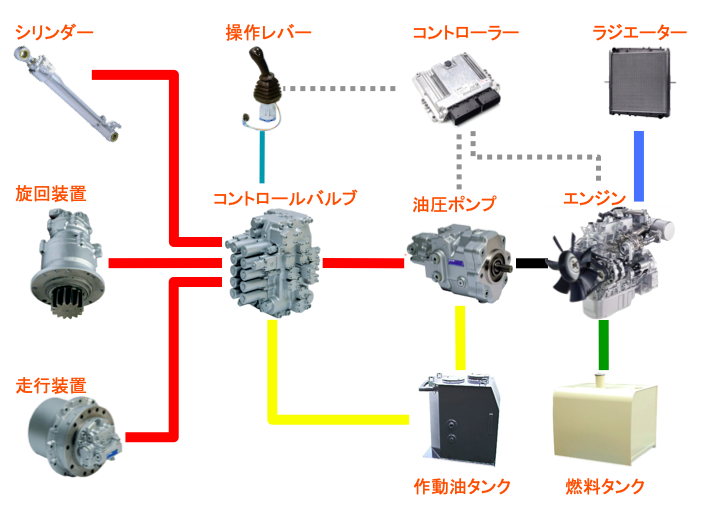

油圧(動力の源)

これまでに説明した仕事を行う「筋肉」を動かすエネルギー源が「油圧」です。

油圧とは、油の圧力を利用して力を伝達する技術です。油圧ポンプが高圧の油を送り、油圧シリンダーや油圧モーターを駆動させることで、油圧ショベルが動作します。

まさに、人間の筋肉が血液の圧力で動くのと同じような仕組みですね。

その血液を送る心臓に相当するのが「油圧ポンプ」で、油圧ポンプはエンジンに接続されています。また、油をどこに送るかを分配する役割を担うのが「コントロールバルブ」で、人間の心臓の弁に相当します。

他にも(脳や神経)

人間も脳からの命令がないと筋肉を動かせないのと同じく、油圧ショベルにも脳や神経があります。それがコンピューター、操作レバー、各種センサーと電気ハーネスです。

他にも、ラジエータは皮膚と同じく散熱の役割、燃料タンクは胃袋、作動油タンクは腎臓と同じ役割をしてくれています。

このように油圧ショベルの基本機能を考え、それぞれの部位を身近なものに置き換えて考えることで仕組みが簡単に理解できます。

こうして考えると、あの複雑な機械がとても身近な存在に思えてきませんか?

まとめ

油圧ショベルの構造は、意外にも人間の体に似ています。

- バケット → 手

- ブームとアーム → 腕

- 走行装置 → 足

- 旋回ベアリング → 腰

- 油圧シリンダー、油圧モーター→ 筋肉

- 油圧→ 血液

このように考えると、複雑に見える油圧ショベルの仕組みもイメージしやすくなります。

今回の記事を通じて、油圧ショベルの基本構造について理解が深まったのではないでしょうか?

次回は、さらに詳しい技術的な仕組みについて解説していきます!

さらに理解を深めたい方へ

油圧ショベルの仕組みを学んだら、次は 「油圧ショベルの種類と用途」 について理解を深めてみませんか?

引き続き、油圧ショベルの知識を深めていきましょう!

コメント